COVID-19により、多くの企業がリモートワークに移行しました。HENNGEもリモートワークに完全移行しています。ポストコロナを見据え、HENNGEの辻が、コクヨ株式会社ワークスタイル研究所の所長であり、ワークスタイル戦略情報メディア「WORKSIGHT」編集長である山下正太郎氏にお話を伺いました。

そうですね。⽇本が抱える働き方に課題は大きく2つあると考えています。1つは、労働⼈⼝が減少傾向にあり、生産年齢人口の割合が低くなっているということ。もう1つは、国際的な競争⼒が低下しイノベーションを⽣み出せていないということ。

それぞれの解決策としてオフィスは具体的にどのような役割を担ってきたのですか?

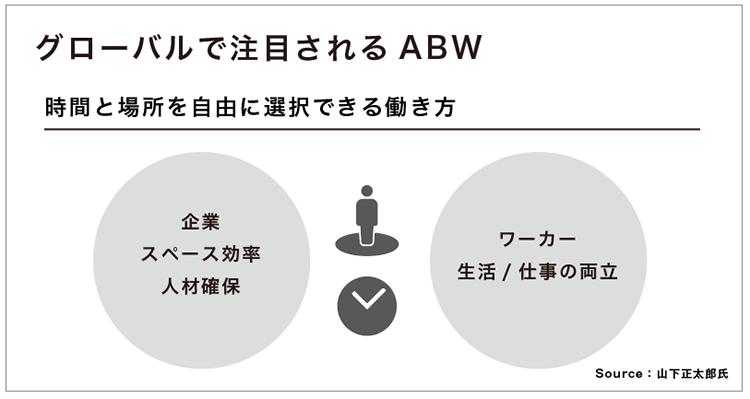

労働⼈⼝減少に関しては、家庭内の事情などにより十分に働けていない⼈、65歳以上のリタイヤした⼈に対して、より多く働けるチャンスを提供するという取り組みが主流です。具体的には、在宅ワークなど、働く場所と時間の柔軟性(=フレキシビリティ)を⾼めることで、課題を解決しようとしています。こうした「フレキシビリティ」型では、労働者⾃⾝が置かれている状況に合わせて働く場所や時間を選択できるようにしていきます。これまでは、会社が働く場所や時間を指定していましたが、その権利を労働者に移譲しようとする試みといってもいいでしょう。このような働き⽅は「ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)」と呼ばれ、オランダで1990年代頃からスタートしたとされています。現在、オーストラリアやオランダなどがABW先進国として実践していることで知られています。介護や育児といった家庭の事情、あるいは副業や趣味といったワーカーの興味関心のひろがりなど、⽣活と仕事の両⽴をしようという⼈たちが増えている中、重要な働き⽅だとされています。

もう一方のイノベーションを生み出せていないという課題に関してはいかがですか?

「イノベーション」型のアプローチですね。「GAFA」など世界を牽引するテック企業が採⽤して いるスタイルで、⼀⾔でいうと「なるべく⻑い時間、⼀緒にいよう」という取り組みです。企業側が朝昼晩の⾷事を⽤意したり、ペットや親の介護まで世話をしたりする例もあります。なぜそこまでして社員を会社に引き留めているのかというと、それは「コミュニケーション」がイノベーションの源泉だと考えているから。⻑時間⼀緒にいれば、それだけコミュニケーションの量が増えますし、⼈が近くにいればコミュニケーションを誘発します。彼らは、これが重要だと考えているんですね。

現状の日本は、「働き方改革」としてABWを目指しているようにみえます。

そのとおりです。ABW先進国である、オーストラリアやオランダなどをベンチマークしておくと良いと思います。ところが、ここに1つ⼤きな問題があります。⽇本には組織の空気や忖度などが重要な「ハイコンテクストカルチャー」が存在していますから、文化的な背景だけ切り出すと、あまり「ABW」に適しているとは⾔えません。会社のトップダウンで「今⽇からABWを実施する」と決めても、社員は周りの空気を読み、「上司がやるまで⼿を出さないでおこう…」ということになってしまいがち。⼀⽅、オーストラリアやオランダをはじめとする欧⽶の国々は、ABWに適した「ローコンテクストカルチャー」です。「空気や⽂脈などを読まない社会」と⾔い換えてもいいです。⽇本でABWを実践するには、「ハイコンテクストカルチャー」を「ローコンテクストカルチャー」にシフトさせなければなりませんし、チェンジマネジメントの実践が重要だと言えます。

COVID-19の影響で、働き方が大きく変わっていると感じています。ポストコロナ時代には、どうなっていくとお考えですか?

現状ではソーシャルディスタンス戦略をとるしかない。つまり「近づかない」「触らない」「⾃由に動かない」を徹底し、感染リスクを減らしていく⽅法です。ポストコロナで⼤きな影響を受けるのは、イノベーション型のオフィスです。これまでコミュニケーションを誘発するための「密」な状況を作ってきたのですから、その影響は避けられません。

イノベーション型を推進してきた企業はどうなりますか?

このお手本だったシリコンバレーのイノベーションモデルの終焉が始まるかもしれません。極論すれば、「24時間365⽇ずっと⼀緒にいる」ということを⽬標にすることは難しいでしょう。代わりに、新しい動きも出始めています。会社が担っていた社員の管理や意識を⾼めるプラットフォームが「デジタル」に置き換わりつつあるのです。「アプリ」を中⼼に据えた働き⽅を実践 している企業も登場し始めています。

デジタルがより推進されていくということですね。しかし、リアルなスペースのほうが向いている、リアルなスペースでなければできないこともあるかと思います。

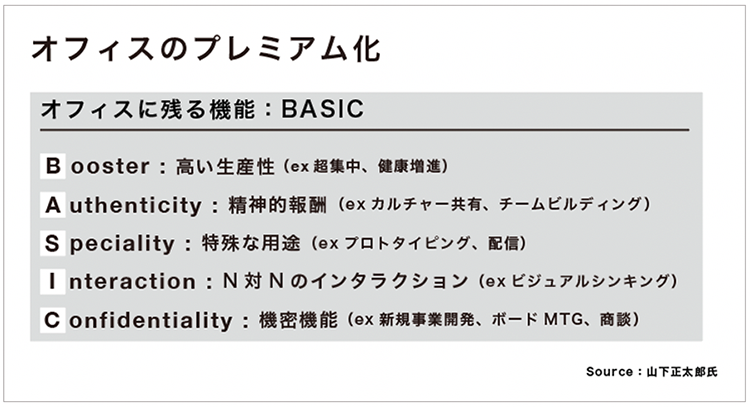

確かに、リアルなスペースの方が向いていることはあります。それらの機能をまとめると、 「Booster」「Authenticity」「Speciality」「Interaction」「Confidentiality」の5つ、頭文字をとって「BASIC」だと考えています。例えば、在宅ワークの場合、⼩さなお⼦さんがいらっしゃる家庭では仕事に集中すること が難しい。また、部屋が狭い等の理由で作業スペースを確保できないケースもあるでしょう。そういう場合、会社にいる⽅が集中できるし、「⾼い⽣産性」を維持することができます。これが「Booster」です。チームビルディングや会社のカルチャーの共有などにも、リアルが有効でカルチャーの共有や、⼀度、⾷事をすればスムーズに進むということでも、デジタルでやりきるのは難しい。この機能が「Authenticity」です。作業場や道具、スタジオなど特殊なツールや場所が必要な職種の場合、それらをすべて⾃前で⽤意するのは困難です。そういった「Speciality」に関することは、リアルが必要とされる場⾯はまだまだ残っていると感じています。「Interaction」は例えば、複数⼈がディスカッションしたりワークショップしたりできる機能です。⼤きなホワイトボードを使って議論したりビジュアルシンキングをしたりする場合は、リアルのほうが向いていますね。「Confidentiality」は、セキュリティ関連の機能です。デジタルの場合、漏洩の危険性が伴うので、商談や新規事業開発などはデジタルではやりにくいですよね。この5つのプレミアムな機能を中心に、オフィスには残す機能を検討すればいいのではと考えています。

これらの5つの機能を軸にポストコロナのオフィスを考え直していくことができますね。

そうですね。しかもこれらの機能は必ずしも自前で持つ必要がないと考えています。コワーキングスペース使うことでまかなえる部分もありますから。このように、オフィスをサービス化することで、今回のCOVID-19のような状況になったときには不必要な機能を返していくことができます。今後は、こういった柔軟なファシリティ戦略をとる企業が増えていくと思います。

そうなるとオフィスはコンパクトになっていき、オフィスへの投資は減っていくのでしょうか。

オフィスから、よりワーカーの働く環境を整備するために使われるようになると思います。例え ば、社員宅のネットワーク増強やディスプレイの購⼊、ビデオ会議⽤のイヤフォンの購⼊といったことも含まれます。企業によっては、福利厚⽣の形で浮いたファシリティコストを社員に還元するケースもあるでしょう。

オフィスで担保してきたコミュニケーションや情報の共有について、どうやってデジタル上で展開していけばいいのでしょうか。

そこが新しい課題となっています。ポストコロナでは旧来オフィスで行ってきた暗黙知の共有をデジタルで代替できるのかが注目されています。ただ、その実現は容易ではありません。フィーリングや感覚的な部分が⼤きいものは、徒弟制度のような関係じゃ ないと伝わらないこともありますからね。

私たちもリモートワークに移行した結果、新しく入ってきた人とのコミュニケーションがとても難しいと実感しました。

それは、⽇本⼈の特性が関係している部分も⼤きいと思います。海外では⼈材の流動性が⾼く、ルールはドキュメントで理解し、共有するカルチャーが育っています。⽇本にはそのカルチャーが薄いので⼾惑っているのではないでしょうか。これからは、ワーカーがそれぞれにタスクを持ち、ローコンテクストカルチャーに移⾏しながら、仕事を進めていくことになると思います。具体的なタスクに関するコミュニケーションはローコンテクスト化することで場所に依拠しないタスク遂⾏が可能になります。その中で、リアルが担ってきたものをどうやってデジタルで埋めていくのかというのが重要なポイントになるでしょう。喫煙室に代表される偶然発⽣する不要不急のコミュニケーションや意図せず何かの経験を誰かと共有する⼀⾒ムダなことなど。こうしたイノベーションの源泉だったセレンディピティをデジタルでどう⽳埋めするのかというのが企業の競争⼒を担保する上で重要になります。実は、これまでもデジタル空間で何かをしようという試みは何度もチャレンジされてきましたが、UXやネットワークのスペック不⾜など様々な要因で頓挫してきました。しかし最近では、「Minecraft」や「あつまれどうぶつの森」など、デジタル空間で場を共有をするといったことが定着しつつあるように感じます。COVID-19でデジタル化が急速に進む中、「何かが起きそうだ」と期待しています。

ワークプレイスの変革は大いにありそうですね。住む場所も都心である必要がなくなりますし…

通勤が⽉に数回ということになれば、都心に住む意味が薄れ、 近郊に移り住む⼈も増える可能性が高い。海が好きだから千葉の房総に住む、⼭が好きなので軽井沢に住む、という⼈もいるでしょう。そういった意味では、作業が快適にできるように広い家に住み替えたというケースは増えていますね。通勤頻度が落ちると、必然的に社員の帰属意識は下がりやすくなるので、企業側は、企業カルチャーを育てていくことに本腰を⼊れる必要があるでしょう。いまはミッションやビジョンを締め直す時期にきているのかもしれません。

本日は貴重なお話をありがとうございました。

※HENNGEでは一緒に、変化する・チャレンジする、メンバーを募集しています。募集中の職種に関してはこちらを参照ください。

日本が抱える課題とオフィスは切り離せない関係だと思います。