Outlookでのメール誤送信を防ぐには?

防止策やOutlookを活用するメリットも

仕事でメールのやり取りをする企業の中には、Outlookを活用しているところもあるでしょう。Outlookを利用する上で、しっかりと確認しておきたいポイントのひとつがメール誤送信対策機能です。

この記事では、企業で取り入れたいメール誤送信対策を中心に解説します。記事で紹介する設定方法を参考にしながら、メールによるトラブルを少しでも抑えましょう。

目次

Outlookでのメール誤送信を防ぐ基本知識

電子メールで他社とやり取りする上で、必ず避けなければならないのがメール誤送信です。とはいえ仕事が忙しくなると、宛先を間違えたり別の添付ファイルを送付したりするミスも起こる確率が高まります。

いくら気を付けていても、ヒューマンエラーは完全に防ぎ切れるものではありません。そこで重要となるのは、メール誤送信を防ぐための機能をしっかりと活用することです。

ここでは基本知識として、電子メールを利用する際によく使用されるメーラーである、Outlookによってメール誤送信を防ぐ方法を紹介します。

Outlook 誤送信防止の仕組みとは

Outlookを使う上で、メール誤送信を防止するためには以下の2つの方法があります。

- Outlook内に実装されている機能やアドインを使う

- 外部のツールをインストールする

Outlook内にも、メール誤送信を防ぐための機能があらかじめ備えられています。手順通りにクリックするだけで設定を終えることができ、専門的な技術も必要ありません。ポップアップ表示や送信保留機能など、主に注意喚起に役立ちます(設定方法は後述します)。

これらの設定で不安な場合はアドインをインストールしたり、マクロ設定を行ったりする方法も有効です。コードの入力など専門的なスキルは求められますが、より高度な設定を行えます。Outlookの機能だけでも、優れているものが数多くあることを覚えておきましょう。

他にも、外部の企業が提供する対策ツールを導入することもおすすめです。Outlookは各々の設定を自分で行う必要がありますが、外部のツールではこれらを一元管理できる製品もあります。直感的な操作ができるデザインのものを選べば、スキルに自信のない人でも高度な機能を利用可能です。

まずはOutlookの機能をよく調べた上で、どちらの方法でメール誤送信対策を講じるかを決めるとよいでしょう。

メール誤送信のリスクとその影響

メール誤送信は、誰もが不注意で犯す可能性のあるミスです。しかし一度のミスでも、企業に対して大損害を与えてしまうケースもあります。メールの誤送信で起こりうるリスクが、以下の2点です。

- 個人情報が漏洩するリスク

- 企業の機密情報を漏洩するリスク

まずは、個人情報が漏洩するリスクについて説明します。

デジタル社会においては、特に個人情報を慎重に扱わなければなりません。マイナンバー制度の施行に伴い、企業内でも多くの情報を取り扱っているでしょう。これらが外に漏れた場合、個人の生活を脅かしてしまう恐れがあります。大切な顧客を守るためにも、メールの誤送信防止には一層力を入れなければなりません。

個人情報取扱事業者が情報漏洩をすれば、個人情報保護法違反として罰則が適用されるケースも考えられます。加えて、民事上でも債務不履行や不法行為に基づく損害賠償を請求される場合もあるでしょう。顧客だけではなく、企業全体にとっても大損害を被るリスクがあることを意識してください。

加えて、メール誤送信は企業の機密情報を漏洩してしまう危険性もあります。機密情報を漏らすと、得意先の経営にも支障が出てくる可能性があるでしょう。

個人情報と機密情報の取り扱いに共通している要素は、漏洩すれば世間からの信用を失う恐れがあることです。SNSで情報が拡散される現代において、一度失った信用を回復させるのは簡単ではありません。たった一度のメール誤送信でも、今後の経営に多大な影響を与える可能性を意識してください。

Microsoft 365導入前に知っておきたいセキュリティ対策

Microsoft 365導入検討中の方必見!

必要なセキュリティ対策のポイントや、効果的な活用を支えるHENNGE Oneの概要について動画でご紹介します。

”脱PPAP”後の適切な選択肢を考える ファイル共有完全ガイド2024

本書では、「脱PPAP」後のファイル共有における主な選択肢とその課題を踏まえながら、外部の組織とファイルを安全に、かつ効率的に共有するための手法についてご紹介します。

Outlookの誤送信防止策5選

はじめに、Outlook内の誤送信防止策を紹介します。種類は大きく分けて5つあり、それぞれが異なる役割を持っているのが特徴です。

併用して設定できる機能もあるため、必要な場合は複数活用することをおすすめします。ここで紹介する手順を参考にしつつ、各自で設定を進めてみてください。

誤送信防止策01

送信確認 ポップアップ設定

Outlookのメール誤送信防止策として便利な機能が、ポップアップ設定です。メール送信前に警告文が表示されるだけでも、無意識に送信ボタンをクリックすることを防ぎやすくなるでしょう。こちらの機能は、アドインやソフトウェアを使わずOutlookの画面内で設定できます。

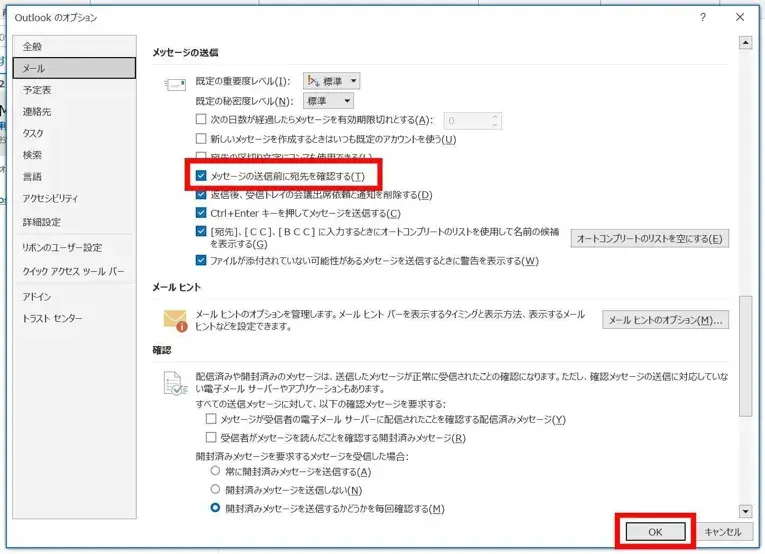

まずOutlookを開き、画面上部の「ファイル」タブから「オプション」を選択します。

Outlook全般のオプションに関するダイアログボックスが開かれるので、左側のタブから「メール」を選びましょう。「メール」カテゴリ内にある「メールの送信」のセクションに「メッセージの送信前に宛先を確認する」と書かれた項目があります。左側のチェックボックスにチェックマークを入れ、画面右下の「OK」ボタンをクリックしたら作業の完了です。

何かしらの誤操作によりポップアップが現れなくなったら、設定画面を確認して再度チェックを入れ直せば反映されます。

ポップアップ設定は、常に「ON」の状態にしたほうが賢明です。設定を勝手に変更しないよう、社内でルールを共有しておくとよいでしょう。

誤送信防止策02

誤送信防止アドイン設定

次に、Outlookのアドイン「SafelySendMailAddin」を使った方法を紹介します。「送受信メニュー」からは、誤送信防止アドイン設定を適用できます。

こちらの機能はメールを送信する前に、差出人・件名・本文・添付書類を確認できる機能です。強制的にダブルチェックをするため、メール誤送信のリスクを抑えられます。

設定する際には更新情報を確認し、最新版の「SafelySendMailAddin」をインストールしましょう。ここでは、社外にメールを送信する場合のみ確認を入れる設定を解説します。アドインを入手できたらOutlookの画面上部から「送受信」メニューを選び、「設定」ボタンをクリックしてください。画面が切り替わって数々のタブが表示されるので「一般」タブを選びます。

ここで確認するセクションは、「確認画面の非表示設定」「自動チェック設定」です。それぞれ次の項目があるので、チェックマークを入れましょう。

- 全ての宛先のドメインが内部ドメインの場合、確認画面を表示しない

- 内部ドメインの宛先は、あらかじめチェックを付与する

続いて「内部ドメイン」のタブに移動します。設定と書かれた枠の中に、自社のドメインを入力してください。入力後、画面右下にある「適用」のボタンをクリックします。以上で誤送信防止アドイン設定の完了です。

こちらの機能を使う上では、あくまでダブルチェックを促すのが役割であることを押さえましょう。仕事で長期間使い続けていると、ダブルチェックの確認さえも怠ってしまうのが人間の怖いところです。最終的には、従業員らの確認が必要になることを意識してください。

誤送信防止策03

送信保留機能の活用

Outlook内には、送信保留機能も搭載されています。アドインをダウンロードする必要もなく、送信するまでの時間を遅らせることができるのが強みです。時間を遅らせて送信すれば、送信ボタンを押したあとにミスが発覚しても取り消しできます。

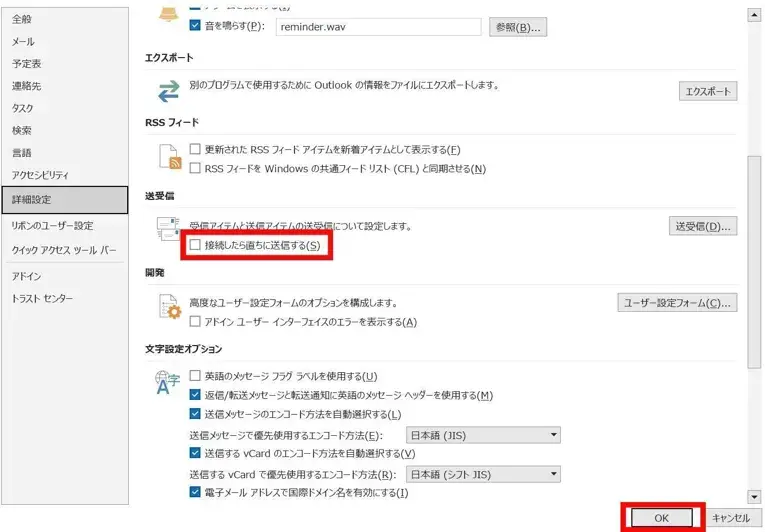

Outlookを開いたら、「ファイル」の項目から「オプション」を選んでください。次に、左側にあるメニューの中から「詳細設定」をクリックしましょう。

「送受信」と記載されたセクション内の「接続したら直ちに送信する」をチェックしてください。デフォルトではチェックマークが付いているはずです。このチェックマークを外し、右下にある「OK」ボタンを押してください。

この設定を終えると、作成されたメールは一度送信トレイの中に保管されます。仮にメールの内容に不備が見られた場合、送信トレイに保管したままであれば取り消しが可能です。直属の上司や責任者に確認してもらうときは、送信保留機能の設定を済ませておくとよいでしょう。

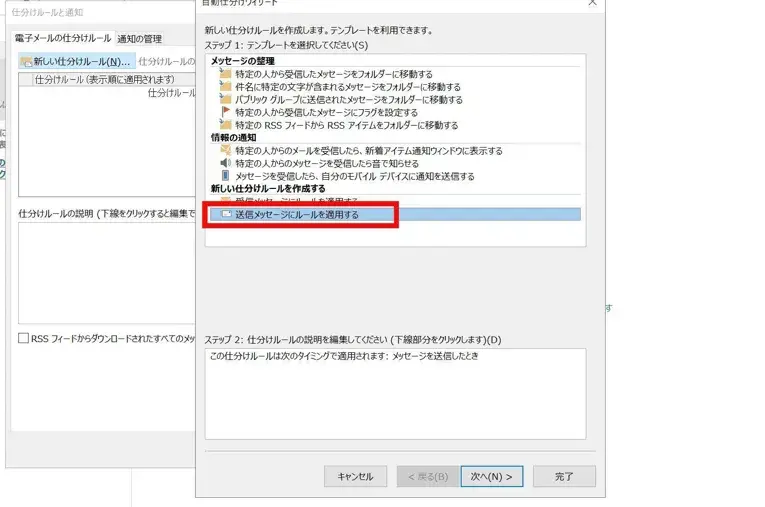

他にもOutlookでは「ホーム」→「ルール」→「仕分けルールと通知の管理」から、一定時間経過後にメールを送信させる設定も可能です。

「情報の通知」のセクションにある「送信メッセージにルールを適用する」をクリックし、「条件を指定してください」では何も選ばないでください。

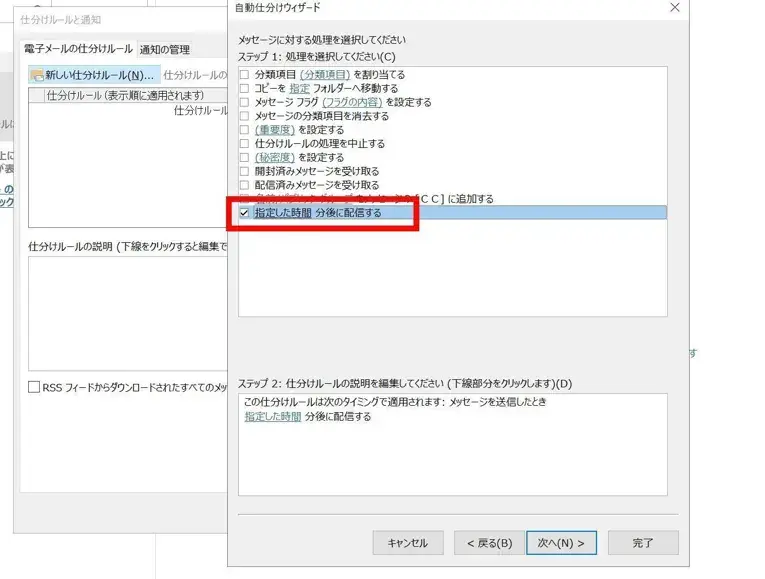

次の「メッセージに対する処理を選択してください」で、「指定した時間 分後に配信する」のチェックを入れます。あとは何分後に送信するかを入力すれば、こちらの作業も完了です。

送信トレイに入れたまま忘れてしまうのが不安な場合は、時間を遅らせる設定も活用してみることをおすすめします。

誤送信防止策04

オートコンプリートの無効化

次に、オートコンプリートの無効化について解説しましょう。Outlookでは、一度入力したアドレスを受信者の候補として表示する便利な機能を備えています。しかし当該機能は、知らず知らずのうちに別の人物のメールアドレスを入力してしまうリスクもあります。こうしたミスを防ぎたいのであれば、次の設定をしっかりと行うとよいでしょう。

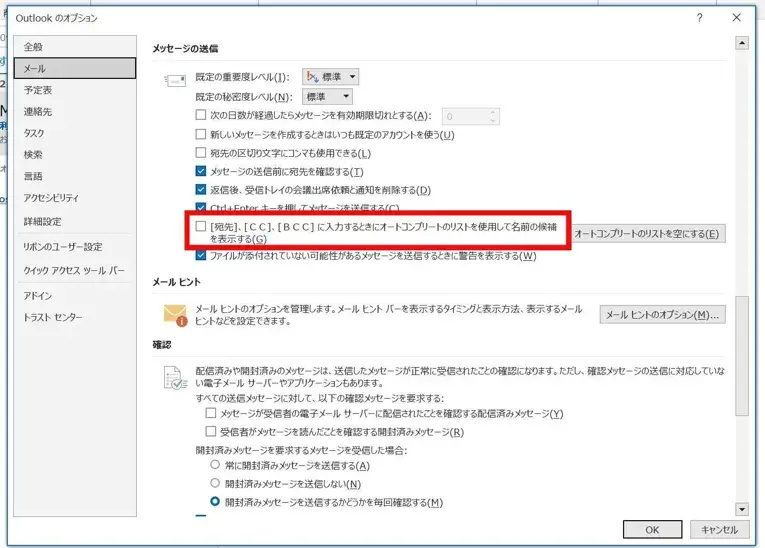

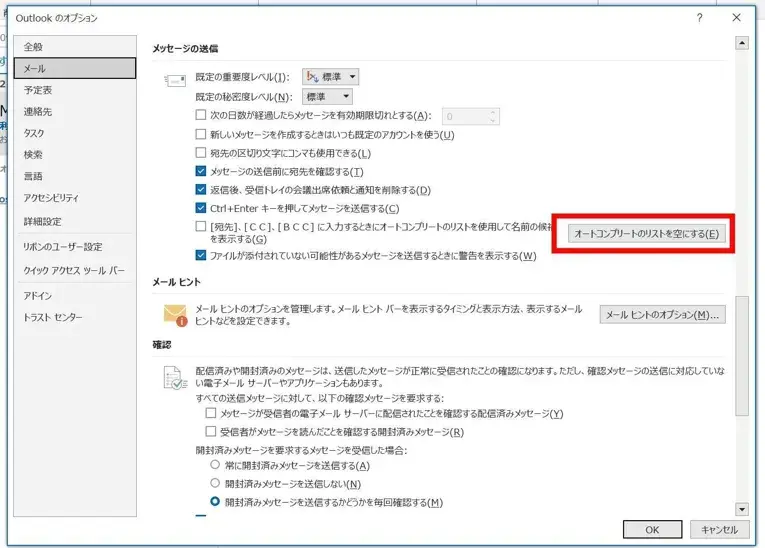

まずは「ファイル」を開き、画面左下にある「オプション」をクリックします。左側のメニュー欄から「メール」を選択したら、「メッセージの送信」のセクションまでスクロールします。

そのセクション内に「[宛先]、[CC]、[BCC]に入力するときにオートコンプリートのリストを使用して名前の候補を表示する」の項目があります。当該項目の左側にあるチェックボックスからチェックマークを外してください。

また同項目の右側を見ると、「オートコンプリートのリストを空にする」のボタンもあります。

こちらをクリックすれば、これまでキャッシュで残されていた受信者のオートコンプリートリストを一括削除できます。今後メールを使用する上で、オートコンプリートを使用しない場合は併せてクリックしておくとよいでしょう。

最後に右下の「OK」ボタンをクリックすれば、設定内容がOutlookに反映されます。

誤送信防止策05

誤送信防止ポップアップマクロの設定

メールの誤送信防止に役立つ方法として、ポップアップをマクロ設定で行う方法も説明しましょう。

ただしポップアップマクロの設定は、コードを実装する必要があるため、プログラミングの専門的な知識や技術が必要になります。

先ほど取り上げたポップアップ設定は、あくまで簡易的なものです。チェックボックスに示されている範囲でしか情報を確認できません。自由性が高く、より詳細なアラートを作成したいときはマクロ設定がおすすめです。

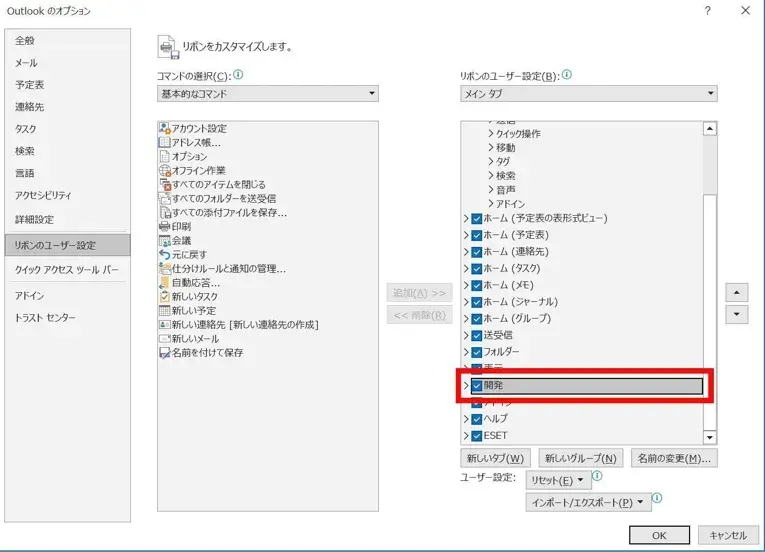

Outlookのデフォルトでは、基本的にマクロ(開発リボン)が有効化されていません。そのため、まずはOutlookからマクロを有効化させる作業が必要です。

これまで説明した設定方法と同様に「ファイル」から「オプション」を選択します。左側のメニュー欄から「リボンのユーザー設定」を選ぶと、右側の「メインタブ」のボックスに「開発」があります。「開発」にチェックマークを入れたら「OK」ボタンを押しましょう。ここまで終われば、Outlookでマクロ設定が可能となります。

次にマクロを活用して、誤送信防止ポップアップの設定を行います。

Outlookの初期画面(「ファイル」をクリックする前)に戻り、次はメニューバーの中から「開発」を選んでください。すぐ下の「Visual Basic」と書かれたボタンをクリックします。

するとコードを入力できる画面が表示されるので、ポップアップ設定に必要なコードを入力し、一度データを保存してください。

※コードは実装が必要です

ここまでの設定が完了したら、最後に動作確認を行います。テスト用のアドレスを使い、問題なくポップアップが表示されるかをチェックしましょう。

デフォルトの設定では物足りず、独自のポップアップを表示させたいときに活用してみてください。

ツールを使ってOutlookメール送信管理をするメリット

一方で、Outlookを利用した対策では、自社が求めるセキュリティレベルを統一して適用するのは難しい他、スマートフォンやタブレットからの送信メールは対策から漏れてしまうといった課題もあります。これらのリスクを解決するにためには、各社で販売されているツールの導入も検討してみましょう。外部のツールを併用すれば、メール誤送信防止以外にもさまざまなメリットを享受できます。

ここでは、主に「メールチェックツール」および「送信禁止アドレス機能」の観点からツールのメリットを紹介します。

メールチェックツールの

メリット

まず基本的な機能として備えられているのが、宛先のチェックです。多くのクライアントにメッセージを送信する際、ツールに頼らず自分の目だけで確認するとミスを見落とす確率も高まります。誤送信防止においては、社外のアドレスが含まれている場合にアラートを出してくれるツールを導入するのがおすすめです。

他にも添付ファイルをチェックできるほか、それを暗号化する機能が備えられていることもあります。添付ファイルをパスワード付きにすれば、仮に送信相手を間違えても情報の漏洩リスクを下げられます。個人情報や機密情報のやり取りが多い企業は、このような機能が搭載されているツールの利用を検討しましょう。

さらにメールの誤送信で多いのが、To・CC・BCCの使用ミスです。この設定を間違えることで、得意先のアドレスを他社に公開してしまうケースがあります。ツールによっては、ToやCCの件数が多い場合に自動的にメールヘッダーから外す機能が備えられています。

メール誤送信を防ぐためには、数々の注意事項を押さえなければなりません。その中で自社が特に必要だと思う機能を絞り、その機能が搭載されているツールを選びましょう。

送信禁止アドレス機能活用の

メリット

送信管理ツールによっては、送信禁止アドレスを登録できる製品もあります。このようなツールを使えば、連絡先に登録していないメールアドレスに送信してしまうリスクを防げます。

いくら宛先を確認しても、件数が多いとチェックが漏れてしまうケースもあるはずです。送信禁止アドレスを事前に登録しておけば、自動的に送信を中止してくれます。

他にも、自社で使うドメインを登録することで社内と社外のアドレスを見分けるツールもあります。メールアドレスよりも、さらに広範囲で送信禁止を設定できるのが強みです。組織内でのやり取りが多い部署に向いています。

ツールによっては、アドレスのみならず送信禁止ワードの設定も可能です。特定の言葉を登録し、仮に文章内でそのワードが使われていたときに送信および転送を止められます。例えば「社外秘」や「転送禁止」といった言葉を送信禁止にすることで、個人情報や機密情報の漏洩を防ぎやすくなります。このような情報を多く扱い、さまざまな機関や企業と連携しているところは採用したいツールのひとつです。

なお送信者のブロック機能自体は、Outlook内にも搭載されています。メールのやり取りをしていると、無関係の業者からの迷惑メールに困ることもあるでしょう。受信拒否リストを作成し、そこに該当のアドレスを登録しておけばメール誤送信対策にも役立ちます。

一方でOutlookのブロック機能もよいものの、外部ツールをインストールしておけば送信禁止アドレス機能とメールチェックツール機能を簡単に併用できます。予算に問題がなく、少しでも作業効率化を図りたいのであれば外部ツールの使用がおすすめです。

まとめ

メール誤送信は、企業の信用失墜や訴訟リスクに繋がるので必ず避けなければなりません。リスクを少しでも抑えるには、メール誤送信対策をしっかりと講じてください。

ただし、いくら設定をしたところで最終的にメールを送信するのは従業員自身です。機能やツールは積極的に活用しつつ、自分の目でのチェックも怠らないようにしましょう。

メール誤送信の問題

意図せぬ情報漏洩と企業の信用失墜

メールの誤送信は、宛先の間違いや添付ファイルの誤りといったヒューマンエラーが主な原因で発生します。これにより、機密情報や個人情報が意図せず外部に漏洩し、企業の信用失墜や法的リスク、損害賠償といった深刻な事態を招く可能性があります。従来のチェック体制だけでは完全に防ぎきることが難しいという課題があります。

解決法

HENNGE Oneは、

多角的なメール誤送信対策が可能

HENNGE OneのDLP Editionは、Microsoft 365やGoogle Workspaceと連携し、メール誤送信のリスクを大幅に軽減します。送信メールの一時保留や上長承認、特定の添付ファイルの自動URL変換(HENNGE Secure Download)、ファイル内容のチェックによる送信制限など、柔軟なフィルター設定が可能です。これにより、送信前に多層的な確認プロセスを組み込み、ヒューマンエラーによる情報漏洩を防ぎ、企業全体のセキュリティと信頼性を高めることができます。

HENNGE OneのDLP Editionについて、下記から資料請求やお問合せください。